里親か施設か実親か

パーマネンシーの保障

児童相談所への虐待相談は全国で年間22万件、うち一時保護が2万件。

虐待を繰り返さず、子どもたちの権利を守り、パーマネンシーを保障するためにはどうすればいいか

【一時保護しない場合のフォロー】

児童相談所は虐待相談ごとに、虐待対応担当が家庭訪問により状況を確認し、一時保護するかしないかを判断し、一時保護には裁判所の了解を取ることとされた。

状況確認の結果、一時保護しないと判断された場合には、地域の子ども家庭センターなど継続的家庭訪問の可能な組織にフォローを委ねることに変更1。要対協が全案件の状況を月1回チェックする。

子ども家庭センターでは保健師を中心にフォローを行うことが求められているが、必ずしもスムーズに家庭訪問が受け入れられているとはいえない状況がある。保健師は助産師とともに新生児家庭訪問事業を全国的に行っているが、子ども家庭センターの保健師は別の人物の場合がほとんどで信頼関係が構築されているわけではない。

(変更理由:児童相談所でフォローし続けることはマンパワー的に困難)

【実親に戻すまでのステップ】

一時保護は児童相談所内の施設又は委託した里親、施設が行う。

一時保護中に実親への対応を行う担当者(虐待対応担当とは別の部署)が、子どもともよく話したうえで、実親に戻すかどうかの判断を行い、戻すのが難しいと判断した場合には、下記のいずれかの運用に変更2。

現状では、児童相談所と実親とのコミュニケーション・信頼関係が明らかに不足している。

まず児童相談所において実親担当の設置を義務付ける(里親支援センターの設立により、里親担当の業務が減ることから、職員を実親担当にシフト)。

① 虐待を行った実親が希望する場合には、実親に子どもを戻せるよう、My Treeペアレンツのような専門家による研修を実親担当がセッティングすることで児童相談所の手離れをよくする。

② 実親の了解を実親担当が得たうえで、児童相談所の里親担当がまずは扶養義務のある祖父母の里親可否を判断し、それが難しい場合には、実親と相談のうえ、里親担当が親族知人里親候補によるミーティングを開催する。ミーティングには実親が同席するが、児童相談所の実親担当・里親担当は同席しない。しかし、現状では親族知人里親はほとんど行われていない。しかし虐待理由の場合こそ、親族知人里親を推進すべき。扶養義務の無い親族知人里親には里親手当が支払われる。また、委託の決まった親族知人里親には一定の研修が義務付けられている。

(変更理由:現状では実親の経済および子育て状況改善への児童相談所・地域の努力が不足している。実親の状況を少なくとも半年スパンでチェックし、実親の状況が改善した場合には、すみやかに実親に戻すよう児童相談所実親担当は尽力すべき。海外では里親における親族里親の委託割合が高く、アメリカで約25%、オーストラリアで約35%となっている。日本は約1%にすぎず、注力すべきである。)

【児童相談所における委託先判断】

上記①②いずれも難しい場合に里親か施設への委託を行う。その際に里親・施設を問わず、実親から委託の了解を取らねばならないとされている。これを変更3。①②いずれも拒否する実親には児童相談所が独自に委託先を判断できるようにする。

(変更理由:了解を必須とすると、特に里親への委託が進まない。結果的に子どもの権利を守ることにならない)

【行政コスト】

児童相談所の仕事量と求められる成果の関係を勘案し、児童相談所の職員には無理のない役割を与えるべき。

施設と里親と親族里親と実親フォローのコストを算出し、行政としてはより安価な方向性を優先することに運用を変更4。変更手続きは必ず児童相談所経由で行う。

(変更理由:税金によって運営する以上、子どもの意思によって施設か里親かを選択させるべきではなく(但し、実親のところに戻りたくないとの子供の意思は尊重)、より少ないコストで運用をはかるのは当然、実親フォロー>里親>施設がその順である)

【里親の募集と研修の充実】

里親候補者には、子育ての責任を果たせるような充実した研修を行う。現状の研修は子育て経験の無い親にとっては全く不十分である。里親の募集と基本的な研修は基本的に都道府県、児童相談所の里親担当が責任を持って行い、里親支援センターが情報を共有する。現状では里親支援センターにも募集機能を持たせているが、非効率なため不要とすることに変更5。

(変更理由:児童相談所が里親の確保と研修に責任を持ち、研修成果の確認を行う。また、国・自治体がまとめて広報を行うことが効率が良い。かつ現状の広報予算は不十分)

【子育てYouTube動画】

児童擁護に限らず、子育ての悩みを受け止め、相談にのれる体制の整備が必要である。子ども家庭センターがその役割を担っているが、相談を受けてからの対応となるため十分とはいえず、様々な場面での実践的な子育てを自ら学ぶことができる環境を提供することが望ましく、子ども家庭庁が子育てYouTube動画(特に3歳未満)を広く案内することに変更6。里親の研修にも役立てる。

(変更理由:介護のように子育てケアマネを整備することが検討されている。それに加え、自ら子育てを学び、里親研修の一環としても、国として子育てYouTube動画の提供を行うことが望まれる、ちなみに教育基本法では家庭教育について、第10条第2項で

「国及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、保護者に対する学習の機会及び情報の提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。」と定めている。)

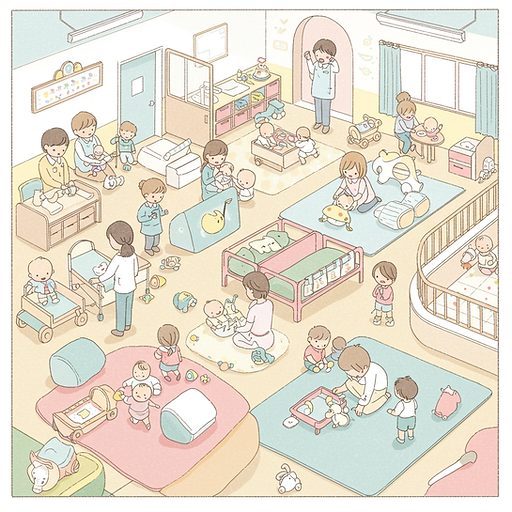

【乳児院から里親へ】

乳児院では一時保護で預かっている場合を含め、すぐには実親に戻せないと判断された場合は、3歳未満のすべての子どもを里親への委託に変更することを原則とする運用に変更7。

(変更理由:3歳になるまでにできるだけすべて里親への委託を完了させ、乳児院から児童養護施設への移転は行わないことが望ましい。子育て経験の無い若い里親希望者の多くも3歳までの委託を望んでおり、委託可能性は高い。児童養護施設からの委託の場合には、子育て経験が無いとなかなか難しい。)

【児童養護施設から里親へ】

児童養護施設は個々の子どもに里親、フレンドホーム(短期の里親)の機会を毎年確実に提供することに変更8。里親支援センターが管理する里親候補者(子育て経験あり)には必ずフレンドホームを経験させ、子どもも望むならば里親委託への転換を推進する。児童相談所の事前了解は不要とし、事後報告を行う。

(変更理由:子どもにとってもいきなり里親委託ではなく、お試し期間としてのフレンドホームを経ることが必要。児童相談所が里親の確保に責任を負ったうえで、子どもに機会提供を柔軟に行うべき)

【里親の適性判断】

研修、YouTube動画の視聴、フレンドホームとしての経験は評価のうえ、里親としての適性を判断する。適性無しと判断した場合は本人に伝えたうえで以後の里親斡旋を打ち切り、適性ありと判断した場合には一定期間以内に必ず里親になってもらえるような運用に変更9。

(変更理由:現在は研修を受けたにかかわらず、長期間紹介の無い場合も多く、それでは里親になることへのモチベーションを維持できない)

【普通養子縁組を望まない里親】

また、将来的に普通養子縁組を望まない里親希望者には、里親への斡旋は行わず、児童相談所が一時保護時の里親に特化して運用することに変更10。

(変更理由:パーマネンシーを保障するには、普通養子縁組の可能性の無い里親には里親になってもらわないことが子どもの利益になるため。但し、いつでも普通養子縁組を望む運用に変更可能とする。)

【里親の実親との面会】

また、里親になるタイミングで、児童相談所担当者とともに、施設にて実親に会ってもらうことを原則とするよう変更11。現実は実親が虐待を認めないこと等を理由として、児童相談所がトラブルを避けるために、実親に会わせていないケースが多いが、問題である。里親担当が実親担当を兼ねて、子どものために最善の方法を講じることとしてはどうか。

(変更理由:実親の子育て方法と子どもへの思いを里親が引き継ぐため、また実親の気持ちを知ることにより実親に戻すこととなる可能性を里親が確認できるため)

【里親のフォロー】

里親に委託した後の里親の指導とフォローは、子どもと里親の良好な関係の維持をめざし、里親支援センターが行う。特に発達障害を抱える子どもの里親には、偏見による周囲との軋轢に悩むケースも多く、フォローが欠かせない。。児童相談所は里親支援センターの判断を尊重し、普通養子縁組を進めるか、実親に戻すかを含め、1年毎に継続判断を行うよう変更12。

(変更理由:里親と頻繁にやりとりをし、信頼を得た里親支援センターの判断なら、里親もその判断を尊重できる。児童相談所の判断によると言われると、里親支援センターを信用できなくなり、相談しにくくなる)

【実親に戻せないとする判断理由】

普通養子縁組には実親の了解を得ることが基本であり、了解が得られない場合には裁判所の判断を得るものとされているが、実親に戻せないケースとみなすのは、下記の運用に変更13。

①実親が子どもの引取を希望しない場合

②児童相談所が専門家による研修受講を実親に勧めても、受講を希望しない場合

③実親が里親と会うことを拒む場合、子どもとの面会に来ようとしない場合

④子どもが実親のところに戻ることを拒絶する場合

(変更理由:親権者としての責任を果たそうとしていない親は、子どもの利益を守るためにも、親権者であることを継続すべきではない)

【児童相談所における実親に戻すかどうかの判断】

児童相談所の実親担当は実親の状況を適宜チェックしているが、実親の生活面、精神面でのゆとり、健康上の問題を半年に1回確認し、全国共通フォーマットによるレポートを作成することとする。児童相談所所長が2年経過時にも実親に戻せないと判断した場合には、児童相談所の里親担当が普通養子縁組を推進するルールに変更14。

(変更理由:子どものパーマネンシ−保障を前提とすると、児童相談所が実親に戻せないと判断した場合には、里親が実質的な親権者となり、子どもも里親を信頼している場合には、形式的にも親権者となる普通養子縁組が妥当、運営ルールについて児童相談所所長の責任を明確にする必要がある。)

【児童相談所における施設、里親との方針確認】

児童相談所は個々の子どもについて、年1回の方針確認を施設、里親との間で行い、子どもとの意思確認も必ず行い、結果は文書化し、施設・里親が見られるように運用を変更15。里親の了解なく委託を終了させるのは、

①実親のもとに返す場合

②子どもが里親の元でこれ以上暮らすのを良しとしない場合

③里親の元から、虐待等により一時保護を行う場合

に限定し、その理由は里親に示すものとする。

(変更理由:施設では方針確認が行われているが、里親には必ずしも行われていない)